„Das Gesundheitswesen und die Ethik“

Inzwischen gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass sich Gesundheitsdienstleister wie das Schwarzwald-Baar Klinikum professionell mit Ethikfragen auseinandersetzt.

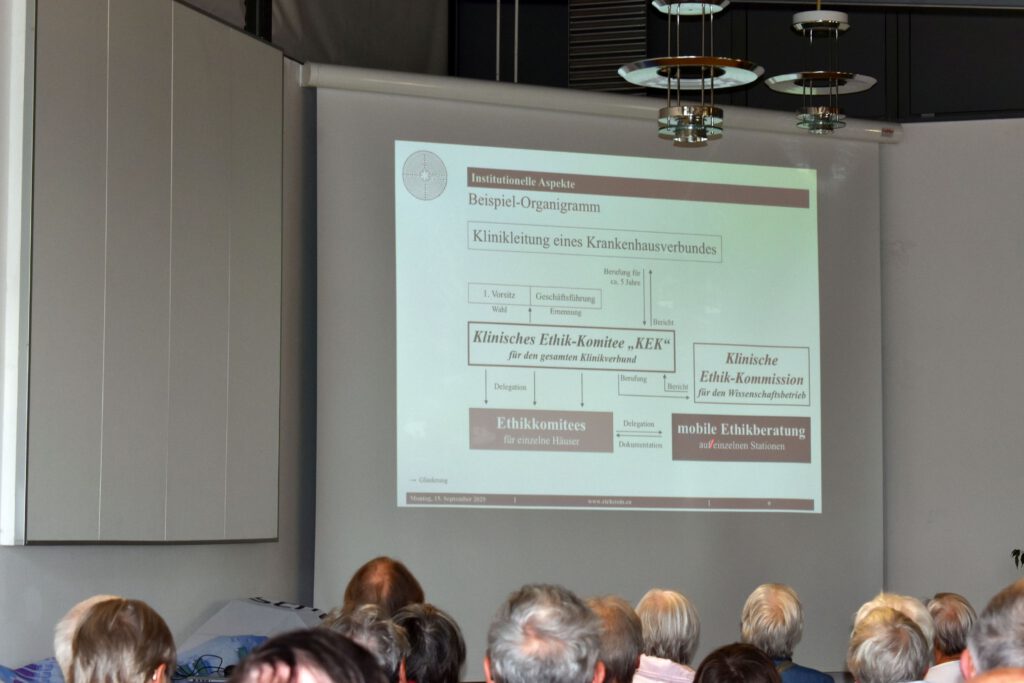

Die Ethikkommission ist für Forschungszwecke zuständig und beruht auf gesetzlichen Grundlagen: Es wird geprüft, ob klinische Studien ethischen Standards entsprechen: Kommt ein neues Medikament auf den Markt muss irgendwann die Erprobung am Patienten erfolgen. Es wird einer Reihe von Patienten ein Placebo, anderen das neue Medikament verabreicht. Allen wird die Wirkung erklärt – und warum das Medikament verschrieben wird. Damit wissen die Patienten nicht, ob der jeweilige Wirkstoff enthalten ist. Die Studie muss so angelegt sein, dass sie am Ende ein tragfähiges und beweisbares Ergebnis bringt.

Das Ethikkomitee ist in der klinischen Versorgung angesiedelt, Mitglieder sind Ärzte, Pflegende, Therapeuten, der Seelsorger. Es gibt dafür keine rechtlichen Grundlagen, jedoch kann es zertifiziert sein. Das Ethikkomitee bietet auf Wunsch eine Ethikberatung an.

Diese Mitglieder führen Einzelfallberatungen auf den jeweiligen Stationen durch. Die Beratung kommt auf Anforderung – in ein Pflegeheim, auch in eine Privatwohnung oder auf eine Station im Krankenhaus. Dort wird die jeweilige Fallgeschichte unter ethischen Aspekten besprochen und im Idealfall wird eine tragfähige Lösung gefunden.

Ein Ethikkomitee organisiert die Ausbildung der Mediziner in Bezug auf Ethikfragen. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Patient mit diesem oder jenem Therapiekonzept behandelt werden will.

Dr. Richstein: „Geht es ums Sterben könnte es sein, dass ich als Seelsorger komme – dann, wenn es um Sterbebegleitung geht. Es fällt schwer voneinander Abschied zu nehmen, es macht traurig.

Ethische Aspekte kommen dann, wenn wir etwas gegeneinander abzuwägen haben. Wenn es unklar ist, ob der Patient noch nach diesem oder jenem Therapiekonzept behandelt werden will. Bei der Beratung geht es darum, nicht unbedingt schnell, sondern überlegt und begründet zu handeln“.An das Ethikkomitee können sich der Patient, die Angehörigen oder auch das medizinische Personal wenden, dann wenn ein Angehöriger meint, dass der Patient vielleicht nicht mehr oder nur eingeschränkt behandelt werden soll. Jetzt ist es die Aufgabe, ein klärendes Gespräch zu organisieren, dass innerhalb der nächsten 1 – 2 Tage stattfinden sollte. Von der Station sollten möglichst viele Fachbereiche vertreten sein, die den Patienten betreuen. Eingeladen werden der Stationsarzt, die Pflegekräfte, manchmal sind der Chefarzt, Ernährungsberater, Physiotherapeuten und die Krankengymnastik involviert.

Existiert eine Patientenverfügung, ist eigentlich keine Ethikberatung erforderlich. Erst dann, wenn die Situation unklar ist und strittig ist, ob die Patientenverfügung für den vorliegenden Fall auch zutrifft.

Fallbeispiel 1: Ein Patient bezieht sich in seiner Patientenverfügung auf den Zustand nach einem Schlaganfall, er wird aber eingeliefert mit einem Herzinfarkt. Sind jetzt die Behandlungen in seinem Sinne? Man kann es vermuten, das ist aber nicht selbstverständlich. Es könnte heißen: für diesen Fall gilt die Patientenverfügung nicht.

Fallbeispiel 2: Eine Notsituation, wo keine Zeit zu verlieren ist. Hier wird ein Notarzt keine Zeit verlieren und die erforderlichen Maßnahmen zur Rettung des Patienten einleiten. Gegebenenfalls kann man sich später mit (vielleicht) spitzfindigen Fragen auseinandersetzen, aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Es wird in jedem Fall maximal therapiert, bevor man Einschränkungen vornimmt.

In Bezug auf die Patientenverfügung können Patienten die Prognose zur aktuellen Situation meist nicht einschätzen.

Fallbeispiel 3: Ein junger Motorradfahrer wurde mit vielfachen Verletzungen eingeliefert. Er hatte ein Tattoo auf der Brust, auf dem „nicht reanimieren“ stand. Das wird den Notarzt erst einmal nicht interessieren, vielleicht sind seine Verletzungen doch nicht so gravierend, dass er in kurzer Zeit wieder entlassen und Motorrad fahren kann, also wird er reanimiert werden. Das OP-Team sieht das Tattoo auch, hat sich ebenfalls dagegen entschieden und den Patienten operiert. Die Entscheidung war richtig – der Patient konnte bald darauf gesund die Klinik wieder verlassen. Außerdem gilt in Deutschland ein Tattoo als Körperschmuck und ist somit auch kein gültiges Dokument und keine rechtsgültige Willensäußerung

Fallbeispiel 4: Bei einem Schlaganfall können Prognosen eher langfristig gestellt werden. Man weiß in den ersten 6 Wochen noch nicht, wie gut sich ein Patient erholt. Die Frage steht: Sollen wir ihm notwendige und sinnvolle Therapien vorenthalten, obwohl wir denken, dass wir erst nach längerer Zeit entscheiden können, ob sich jemand erholt. Das könnte aber eine Entscheidung gegen den Willen des Patienten sein. In einer ethischen Auseinandersetzung stellt sich die Frage, welche Werte uns wichtig sind.

Fallbeispiel 5: Dr. Richstein: „In Deutschland gilt: Wenn ein Patient eine notwendige Behandlung ablehnt, dann muss das akzeptiert werden. Ist der Patient jünger als 18, ist er da entscheidungsfähig? Haben Jugendliche eine lange und schwere Krankheit hinter sich, würde der Ethiker sagen: ja, er ist entscheidungsfähig. In so einer Lage hat dieser Patient meist einen viel höheren Reifegrad entwickelt, als andere Gleichaltrige oder Erwachsene. Aber die Frage ist natürlich, wo ist die Altersgrenze“.

Fallbeispiel 6: Soll bei einem Patienten ein pAK (peripheres arterielles Katheder – eine Ernährungsmöglichkeit über einen Schlauch durch die Bauchdecke in den Magen) gelegt werden oder nicht. Die Erfahrung vieler ist: Liegt dieser Schlauch, kann sich keiner so recht entschließen, diesen wieder zu ziehen, dies bedeutet nämlich, dass das Leben des Patienten damit limitiert sein kann. Deshalb wurde ein Standard entwickelt, wie man da entscheiden sollte – auch mit Blick auf ein Seniorenheim. Aufgrund fehlenden Personals kann nicht jeder Patient dort gefüttert werden. Die künstliche Ernährung kann Ersatz für die persönliche Assistenz bei der Nahrungsaufnahme sein. Hier sagt der Ethiker: Es kann kein Grund sein, einen Schlauch zu legen für künstliche Ernährung, wenn es nur darum geht, das Personal fehlt. Es gibt die ethische Abwägung, ab wann ist es gerechtfertigt, einen derartigen Ernährungsschlauch zu legen.

Fallbeispiel 7: Auf einer Palliativstation: Sollten für die Menschen, die dort in ihrer letzten Lebensphase sind, dieselben strengen Krankenhausregeln gelten? Sollen diese nicht auch nachts besucht werden können? Sollen die nicht auch ab und zu ihr geliebtes Haustier empfangen dürfen? Sollen die nicht auch rauchen dürfen? Was sollte man diesen Patienten erlauben, damit sie in den letzten Tagen oder Wochen noch so leben können wie sie wollen? Auf der Palliativstation darf man fast alles, es muss abgewogen werden, was ist es uns für den Patienten wert und wieviel Aufwand dürfen wir dafür treiben.

Fallbeispiel 8: Es handelt sich um einen hochbetagten 92-jährigen Patienten, der seit vielen Jahren einen Herzschrittmacher trägt. Nach Jahren muss der ausgetauscht werden, eigentlich eine Routine-OP mit geringem Risiko. Beim Aufklärungsgespräch durch den Narkosearzt sagt der Patient, ich bin jetzt 92, habe mein Leben gelebt, ich möchte keinen Herzschrittmacher mehr. Wenn der Herzschrittmacher aufhört, dann möchte ich in Ruhe sterben. Der Narkosearzt meint: der Mann ist doch noch trotz seines Alters ganz fit. Warum kommt der Patient auf die Idee, diese Maßnahme abzuweisen, die er sicher ohne Komplikationen überstehen wird und ihm noch einige weitere Lebensjahre geben kann. Auch der Chefarzt kann den Patienten nicht umstimmen, also dürfen ihn die Ärzte nicht behandeln. Zurück auf der Station sagt die Schwester: „Das kann man doch nicht machen, er ist doch so leicht zu retten und ihr behandelt ihn nicht. Nur weil er nein sagt?

In dieser Situation könnte die Schwester das Ethikkomitee anrufen. Zu Beginn einer Beratung des Ethikkomitees wird versucht, die Situation zu beschreiben. Sind Angehörige bei dem Gespräch dabei, könnte es von denen heißen: Was hat sich der Opa dabei nur gedacht, der ist doch fit, wohnt bei uns im Haus, kommt regelmäßig zum Mittagessen zu uns, er ist Teil der Familie. Der Anästhesist sagt: wir haben alles versucht, aber er wollte nicht unterschreiben. Gibt es keine Unterschrift können wir nicht behandeln. Der Patient sagt, es gib für mich keinen Grund weiter zu leben – vielleicht, weil seine Frau gestorben ist und sein Leben deshalb nicht mehr sinnvoll ist? Er will sterben, er meint das ist doch kein großer Verlust. Die juristische Betrachtung: Man braucht die OP-Einwilligung, ohne die darf nicht operiert werden. Das Ethikkomitee muss jetzt seinen Willen, seine Selbstbestimmung gegen die guten Heilungschancen abwägen.

Das Gremium hat aber lediglich eine empfehlende Wirkung. Die Entscheidung und auch die Verantwortung bleiben zu 100% beim ärztlichen Personal.